2023年8月アーカイブ

「令和5年度熊本における労働衛生の現状(PDF)」を「書式・資料」に掲載しましたので、お知らせいたします。

令和4年 統計値のポイント:

| 定期健康診断の有所見率: |

【熊本県内】59.8% 【全国平均】58.2%

(参考 令和3年【熊本県内】60.3% 【全国平均】58.7%) |

| 特殊健康診断の新規有所見率: |

【熊本県内】有機溶剤 4.2% 鉛 0.4% 特定化学物質等 2.1% 電離放射線 19.0% 石綿 1.2% じん肺 0.37% 【全国平均】有機溶剤 3.3% 鉛 1.4% 特定化学物質等 1.6% 電離放射線 9.9% 石綿 0.9% じん肺 1.28% |

|

職業性疾病発生状況(休業4日以上): |

腰痛症 50件 熱中症 9件 化学物質等 2件 病原体疾病 2,068件 頚肩腕症候群等 0件 じん肺・じん肺合併症 0件 その他 8件 |

| じん肺管理区分決定状況: | 管理区分決定件数 6件 (管理1 4件 管理2 2件 管理3 0件 管理4 0件:有所見者の合計 2人) |

|

熱中症の発生状況: |

労災請求件数 165件 全国の熱中症による死亡災害 30件 |

| 脳・心臓疾患(過労死等)事案の労災請求状況 | 請求件数(熊本県) 11件 認定件数(熊本県) 2件 |

| 精神障害等の労災請求状況 |

請求件数(熊本県) 27件(うち自殺 2件) 認定件数(熊本県) 7件(うち自殺 1件) |

| 熊本県における自殺者数 | 総自殺者数 319名 (有職者 144名 有職者の割合 45.14%) |

かけがえのない命と健康をまもり、安全で快適な職場環境をめざして

今年度は、令和5年10月4日(水) 13:30~16:30に、「くまもと森都心プラザホール(熊本市西区春日1-14-1)」で開催します。

皆さんのご参加をお待ちしております。

- 日時:令和5年10月4日(水) 13:30~16:30

- 会場:くまもと森都心プラザホール(熊本市西区春日1-14-1)

- 特別講演1

「STOP6 安全活動 一人一人がSTOP6を理解し自分と仲間を災害から守る職場」

愛三熊本株式会社 代表取締役 草野 正樹 様

会社概要:自動車エンジン用、吸排気及び燃料系製品の製造

- 特別講演2

「健康経営の推進について」

希望の里ホンダ株式会社 総務課 小畑 愛梨 様

会社概要:Hondaの2輪・4輪・PPの部品組立、印刷、計測機器測定

※お申し込みは、上のリンクのチラシに必要事項をご記入いただき、FAX:096-359-6506 (熊本産業保健総合支援センター)まで送信ください。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。」に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置づけられています。

本年度の強化月間については、下記のとおり強化月間の取組を実施することとされています。

・重点目標

(1)健康診断及び事後措置等の実施の徹底

(2)健康診断結果の記録の保存の徹底

(3)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施

(4)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携

(5)健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)に基づく保健事業との連携

(6)平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における地域産業保健センターの活用

※地域産業保健センターについては、以下のリンクをご覧ください。

労働者健康安全機構(東京労災病院)では、がんにおける治療と就労の両立支援の取組状況を踏まえて、今後の両立支援のあり方を検討する「がん分野勤労者医療フォーラム」を次のとおり開催します。

このセミナーでは、厚生労働省、東京都大田区内の企業、医療機関及び労働者健康安全機構(産業保健総合支援センター・労災病院)より両立支援の取組状況を講演のうえ、各演者による両立支援に係る現状と課題についてのパネルディスカッションを行います。

両立支援に関係する医療従事者、産業医・産業保健スタッフ、企業関係者など皆様のご参加をお待ちしております。

【事前申し込み制・参加無料】

【日時】

令和5年9月30日(土)13時00分~15時45分

【開催形式】

Web・会場のハイブリッド開催

(1) オンライン➡【Zoom】(先着500名)

(2) 会場➡TKP Luz大森カンファレンスセンター(近隣者優先:30名)

詳細と申込はこちらから

https://www.tokyor.johas.go.jp

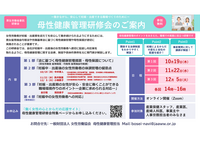

(一般財団法人 女性労働協会からのご案内です)

-働きながら、安心して妊娠・出産できる職場づくりのためにー

女性労働者が妊娠・出産期を迎えても安心して働き続けられるようにするためには、男女雇用機会均等法や労働基準法に基づく母性健康管理や母性保護が適切に実施されることが重要です。

この研修会では、会社が妊娠中、出産後の女性労働者へ適切に配慮し対応策を取れるように、母性健康管理に関する法律、制度や具体的事例を元に専門家が解説します。

厚生労働省ホームページ「女性労働者の母性健康管理等について」

【衛生管理者向けアンケート ご協力のお願い】

衛生管理者を対象とした支援サービス改善の参考とするため、衛生管理者向け研修会等の支援を行っている全国衛生管理者協議会がアンケートを実施しております。ご協力いただけますようお願いいたします。

・衛生管理者様あてアンケートへの調査ご協力のお願い(リーフレット:PDFファイル)

※調査期間は9月1日~10月31日までとなります。

今年のスローガンは「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」

厚生労働省は、10月1日(日)から7日(土)まで、令和5年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募で募った322作品の中から、石井 彩音さん(茨城県)の作品「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」に決まりました。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で74回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。(別添中8・10参照)

労働衛生分野では、高年齢労働者をはじめとした労働者の健康管理、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備します。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していきます。

今年度のスローガンは、働く上で基本となる健康の確保について、「こころ」と「からだ」の両面から対策を進めることで、誰もが快適で健康に働くことができる職場づくりを目指していくことを表しています。

今般、職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)を取りまとめられたところ、7月までの死傷者数計(死者・休業4日以上)が過去2番目の多さとなり、特に7月単月では最多となっております。

例年8月は死傷災害の発生件数が最多となっており、向こう1か月の季節予報では平均気温が平年より高い見込みと予想されており、対策に万全を期すことが重要です。

職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(令和3年4月20日付け基発0420第3号)及びSTOP!熱中症クールキャンペーン(令和5年3月3日付け基安発0303第1号)に基づいて、関係事業者へ熱中症予防対策の周知をお願い申し上げます。特に、暑さ指数(WBGT)を把握、活用して、必要に応じて作業の中断等を徹底することや、異常を認めたときは、躊躇なく救急隊を要請することなど、状況に応じた熱中症予防対応の実施について、一層の取組を進めていただけるよう、お願い申しげます。

○職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(令和3年4月20日付け基発0420第3号)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633853.pdf

○STOP!熱中症 クールワークキャンペーン

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

○環境省:熱中症警戒アラート

https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php

令和6年4月から、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供する事業場(業種・規模要件なし)では化学物質管理者の選任が必要となります。

熊本では、化学物質管理者(取扱事業場向け)養成講習が、熊本県労働基準協会で開催されます。

(公社)日本作業環境測定協会では、作業環境測定の実施率の向上と普及を目的に、昭和62年から「作業環境測定・評価推進運動」を実施されています。

| 1 | 趣 旨 |

|---|---|

| (1) | 近年、事業場に新たな原材料、化学物質等が速いテンポで導入され、これらを用いる作業にかかるリスク管理の対応が求められています。 |

| (2) | 国は、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、一定の危険・有害性のある化学物質について、[1]化学物質のリスクアセスメントを行うこと、[2]譲渡提供時に容器などへのラベル表示を行うこと、[3]譲渡提供時に安全データシート(SDS)の交付を行うこと――を義務づけています。このような化学物質のリスク管理のための法令整備が進む一方で、労働者が安心して働ける作業環境の実現には、まだまだ課題が残されています。 |

| (3) |

「作業環境測定」(個人サンプリング法を含む)及び「測定結果の評価」は、作業場所の空気中における有害物質の濃度を定量的に把握し、作業環境が働く方々に問題のないものであるか否かを判定し、作業環境の改善につなげるものであり、化学物質等を製造しまたは取り扱う職場を中心に、「リスク評価、リスク管理」の中核を担うツールとなっております。 (2)のような状況を踏まえれば、法令により作業環境測定を義務付けられている作業場にとどまらず、一定の危険・有害性のある化学物質に係る作業のリスクアセスメントの手法としてその有効性を改めて事業場に認識していただく必要があるとともに、作業態様に即して個人サンプリング法の効果的な活用についてもご理解をいただく必要があります。 |

| (4) | 「公益社団法人日本作業環境測定協会」は、「作業環境測定及びその結果の評価」が適正に実施されることが、働く方々の健康障害を防止し、快適な職場の実現を図る基本であることから、これについて事業主をはじめ事業場関係者の皆様の認識を深めていただくため、厚生労働省の後援をいただき昭和62年から毎年、「全国作業環境測定・評価推進運動」を行ってまいりました。 |

| (5) | その第37回を迎える本年度は、協会と会員作業環境測定機関・自社測定事業場及び作業環境測定士が先頭に立って、行政及び関係者との連携のもとに、[1]事業場に対し法定作業環境測定の完全実施を促すこと、[2]作業環境測定が化学物質のリスクアセスメントの有効な手法であることの理解とリスクアセスメントの実践を促すこと、[3]一部作業場における個人サンプリング法の適用にかかる広報を行うこと、[4]化学物質の自律的管理に向けた動向にかかる広報を行うこと、[5]国公立大学法人・私立大学等における作業環境管理の理解と実践を促進すること――の5点に力点を置いて展開いたします。 |

| 2 | 実施期間 |

|

令和5年9月1日から9月30日 なお、令和5年6月1日から8月31日までを準備期間とします。 |

|

| 3 | 推進運動の標語 |

| 作業環境測定・評価で進めよう あなたの職場の自律的な化学物質管理 | |

| 4 | 主催者 |

| 公益社団法人日本作業環境測定協会〔本部及び全国13支部(北海道、東北、北関東、京葉、神奈川、北信越、東海、京滋、大阪、兵庫、中国、四国及び九州の各支部)において展開する。〕 | |

| 5 | 後 援 |

| 厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会 | |

| 6 | 協 力 |

| 一般社団法人日本鉄鋼連盟、一般社団法人日本化学工業協会、公益社団法人日本保安用品協会、日本労働衛生工学会 | |

| 7 | 実施者 |

|

全国の事業場 作業環境測定士、作業環境測定機関、自社測定事業場 |

|

| 8 | 主催者の実施事項 |

| (1) | ポスター、リーフレット等の作成・配布による測定の意義や関係法令の改正等の広報(本部及び支部) |

| (2) | 機関誌、ホームページ、マスコミ等を通じての広報活動(本部及び支部) |

| (3) | 関係事業場等に作業環境測定・評価及び作業環境の改善と、化学物質等のリスクアセスメント手法としての測定の重要性の理解と実践、化学物質の自律的管理を促すための講演会、講習会、説明会、相談会等の開催(支部) |

| (4) | 国公立大学法人及び私立大学等に対する法令に基づく作業環境測定及び評価の理解の促進と支援(本部及び支部) |

| (5) | 各都道府県労働局、労働基準監督署並びに中央労働災害防止協会及び業種別労働災害防止協会、一般社団法人日本化学工業協会等の業種別団体、独立行政法人労働者健康安全機構都道府県産業保健総合支援センター等との連携(本部及び支部) |

| 9 | 作業環境測定機関として実施する事項 |

| (1) | 作業環境測定未実施事業場に対して実施の勧奨を行う。 |

| (2) | 関係事業場に対して8(1)のリーフレット等を利用して作業環境管理にかかる法令改正事項等の周知を図るとともに、事業者によるリスクアセスメントの一環としての作業環境測定に対する理解とその積極的実施を促す。 |

| (3) | 委託測定事業場に対して常に適正な作業環境測定・評価の実践の重要性の理解を促すとともに、作業環境管理、化学物質管理等について適宜支援することにより、その信頼と満足を得るように努める。 |

| (4) | 本部が実施する総合精度管理事業への積極的な参加、内部精度管理の励行及び本部・支部の研修に参加する等により、常に技量の維持に努める。 |

| (5) | 測定機器の点検整備、特にサンプリングポンプ、流量計の点検・整備の定期的な実施及び相対濃度計の整備・較正の定期的な実施を励行する。 |

| 10 | 自社測定事業場の実施事項 |

| (1) | 作業環境測定基準、作業環境評価基準等の関係法令の改正内容について確実な理解を図るとともに、これらに基づく作業環境管理対策の見直しを行う。 |

| (2) | 構内協力事業場等に対し、適宜作業環境測定、作業環境管理の推進を促すとともに、必要に応じて支援を行う。 |

| (3) | 作業環境測定結果の評価に基づく作業環境の改善の的確な実施を図る。 |

| (4) | 衛生委員会にできる限り作業環境測定士を参加させる。 |

| (5) | 作業環境管理に関して作業環境測定士と事業場内産業保健関係者(産業医、衛生管理者等)との有機的な連携の確立に努める。 |

| (6) | 測定機器の点検整備、特にサンプリングポンプ、流量計の点検・整備及び相対濃度計の整備・較正の定期的な実施を励行する。 |

| (7) | 本部が実施する総合精度管理事業への積極的な参加、内部精度管理の励行及び本部・支部の研修に参加する等により、常に技量の維持に努める。 |

| 11 | その他事業場の実施事項 |

| (1) | 指定作業場等にかかる作業環境測定及び溶接ヒュームにかかる測定の作業環境測定機関への委託を励行するとともに、当該測定結果については作業環境測定機関との十分な意思疎通を確保し、適正な作業環境改善の実施につなげる。 |

| (2) | 作業環境測定及びその結果の評価及びこれに基づく改善措置について衛生委員会における審議事項として取り上げ、実効あるリスク管理につなげる。 |

| (3) |

8(1)のリーフレット等の利用、作業環境測定機関等の積極的活用により、溶接ヒュームの測定にかかるものを含む作業環境管理にかかる最近の法令の改正等および必要な対応について確実な理解と実践を図る。

|

令和6年度以降に実施する特定健康診査等における随時中性脂肪の取扱い等について一部変更することを踏まえ、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和2年12月23日付け既発1223第5号・保発1223第1号厚生労働省労働基準局長・保険局長連盟通知)別紙が改訂されました。

熊本県労働基準協会で、「化学物質管理者(取扱事業場向け)養成講習」を開催されます。

労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月から、化学物質(「リスクアセスメント対象物」)を製造し、又は取り扱う事業場においては、化学物質管理者を選任し、その者に化学物質の管理に係る技術的事項を管理させることが義務付けられました。

この講習は、化学物質を取り扱う事業場(製造する事業場以外の事業場)における化学物質管理者を養成するための講習になります。

※事業場内で化学物質を混合・調合(化学変化を伴うものを含む。)する場合、事業場内で消費する場合は「取扱事業場」となりますが、譲渡又は提供を目的とする場合は「製造事業場」に該当します。

○受講対象

化学物質管理者として選任される可能性がある方

○講習カリキュラム

8:30~ 9:00 受付

9:00~ 9:30 関係法令(0.5時間)

9:30~10:00 化学物質を原因とする災害発生時の対応(0.5時間)

10:00~10:10 休憩

10:10~11:40 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等(1.5時間)

11:40~12:30 昼食休憩

12:30~14:40 化学物質の危険性又は有害性等の調査(2時間)

14:40~14:50 休憩

14:50~16:20 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等

その他必要な記録等(1.5時間)

16:20~16:50 質疑応答

16:50~17:00 修了証交付

9月以降は

令和5年11月20日(月)

令和6年 2月21日(水)に開催を予定されております。

詳細は、熊本県労働基準協会のホームページをご覧ください。

熊本労働局労働基準部監督課からの案内です。

建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等については、時間外労働の上限規制の適用を令和6年4月1日に控え、これに円滑に適用できるよう長時間労働の削減に向けた自主的な取組が一層重要となっています。

建設業に従事する労働者や自動車運転の業務に従事する労働者の長時間労働の背景には、短い工期の設定や、荷下ろしの際の長時間の待機といった取引慣行上の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決することが困難な課題がみられることから、長時間労働の改善を図り、上限規制を円滑に適用していくためには、建設業や運輸業等が抱える課題について発注者や荷主といった取引関係者をはじめとした国民一人一人が理解を深め、課題の解消に向けて協力を得ることが必要となっています。

特設サイト 6月28日にオープンしました。

https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

(別添)令和5年度全国労働衛生週間 実施要綱[PDF形式:325KB]

(別添)令和5年度全国労働衛生週間 実施要綱[PDF形式:325KB]