2025年3月アーカイブ

有明地域産業保健センターが下記住所へ移転しますので、お知らせいたします。

電話番号・FAX番号は変更ございません。

移転先所在地:荒尾市緑ヶ丘5丁目7-10

(たかき社労士事務所内)

移転日 : 令和7年4月1日より移転

有明地域産業保健センター

Tel 0968-72-3050 Fax 0968-82-8844

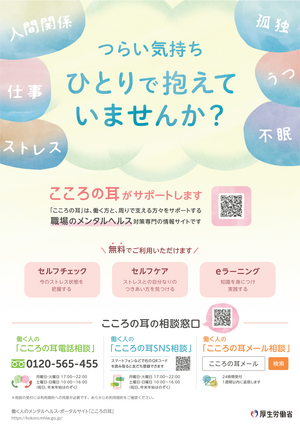

メンタルヘルスケアに関するさまざまな情報や相談窓口を提供しているポータルサイト「こころの耳」のご案内です!

【こころの耳で多く利用されているコンテンツ】

労働者数50人未満の事業場へのストレスチェック実施義務、化学物質の危険性・有害性情報の通知義務違反に対する罰則、高年齢労働者の労働災害防止措置実施の努力義務化等の改正案が3月14日付けで閣議決定されました。

【厚生労働省】

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要

【首相官邸ホームページ】

~暑さ指数(WBGT)の把握、熱中症を重篤化させないための措置、有訴者への特段の配慮~

厚生労働省では、職場の熱中症対策について、平成29年から「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」において、労働災害防止団体等と連携して熱中症予防対策に取り組まれているところですが、昨年1年間の職場における熱中症の発生状況(1月7日現在の速報値)を見ますと、全国での死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,195人、うち死亡者数は30人となっています。業種別にみますと、死傷者数のうち建設業216件、製造業227件となっており、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。また、死亡者数は、建設業が最も多く、製造業及び運送業が同数で続き、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症の発症時・緊急時の措置の確認・周知の実施を確認できませんでした。また、糖尿病・高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している事例も見られ、医師等の意見を踏まえた配慮がなされていなかった事例もありました。

本年も熱中症予防対策の徹底を図るため、別添の令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱のとおり実施されます。

令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します【厚生労働省】

令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱

「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第24号)が令和7年2月19日に告示され、令和9年4月1日から適用することとされたところで、その改正の内容等については、下記のとおりとなります。

第1 改正の概要等

1 改正の趣旨

本告示は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準(以下「裾切値」という。)を定めたものであるが、今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第2に列挙されているラベル表示・SDS公布等の義務対象物質について、個々の物質の追加・削除が行われることから、本告示についても当該物質等について裾切値を定める等の改正を行ったものであること。

2 適用期日

令和9年4月1日

3 その他

本告示適用後のCAS登録番号を併記したラベル・SDS対象物質及びその裾切値の一覧は、個性労働省ホームページで令和7年3月を目途に公表する予定であること。

「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について(令和7年2月19日基発0219第6号)

「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について【熊本労働局】

「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第25号)が令和7年2月19日に告示され、令和9年4月1日から適用することとされたところで、その改正等については、以下のとおりとなります。

第1 改正の概要等

1 改正の趣旨

がん原性物質は、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)において、則第12条の5第1項に規定するリスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)の付属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分一に該当する物(エタノール及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の4に規定する特別管理物質を除く。)であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたものと定められている。

今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)により、リスクアセスメント対象物の範囲が、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと「令和6年3月31日」までに区分された物のうち、厚生労働省令で定めるものと改正されることから、本告示により、がん原性物質の範囲について、「令和6年3月31日」までに区分されたものに変更を行ったものであること。

2 適用期日

令和9年4月1日

3 その他

本告示適用後のがん原性物質の一覧は、厚生労働省ホームページで令和7年3月を目途に公表する予定であること。

「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」について(令和7年2月19日基発0219第5号)

「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示について」【熊本労働局】

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第85号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号。以下「改正省令」という。)については、令和7年2月19日に公布され、令和9年4月1日から施行することとされたところで、その改正の趣旨、内容等については下記のとおりです。

改正の要点

1 改正政令関係

(1)ラベル・SDS対象物質の範囲の変更(令第18条、第18条の2関係)

ラベル・SDS対象物質を、国が行うGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものから、令和6年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものとしたこと。

(2)施行期日(快晴政令附則第1項関係)

改正政令は、令和9年4月1日から施行すること。

(3)経過措置(改正政令附則第2項関係)

改正政令により新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち、令和9年4月1日に施行される物質であって施行の日において現に存するものについては令和10ねん3月31日までの間は、ラベル表示に係る法第57条第1項の規定を適用しないこと。

2 改正省令関係

(1)ラベル・SDS対象物質の追加及び削除(安寧則別表第2関係)

改正政令の施行に伴い、ラベル・SDS対象物質に追加する155物質について、安寧則別表第2に追加したこと。

また、ラベル・SDS対象物質から除外される2物質について、安衛則別表第2から削除したこと。

(2)その他

その他所要の改正を行ったこと。

(3)施行期日(改正省令附則関係)

改正省令は、改正政令の施行日から施行すること。

詳細は下記リンク先をご確認ください。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年2月19日政令第35号)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年2月19日厚生労働省令第12号)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について【熊本労働局】

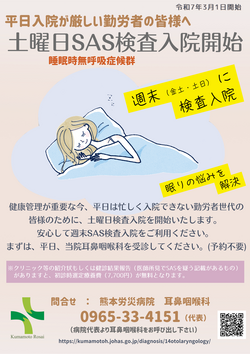

【熊本労災病院からのご案内です】

平日入院が厳しい勤労者の皆さまへ

熊本労災病院では、健康管理が重要な今、平日は忙しく入院できない勤労者世代の皆様のために、SAS(睡眠時無呼吸症候群)の土曜日検査入院を開始いたします。

安心して週末SAS検査入院をご利用ください。

まずは、平日、当院耳鼻咽喉科を受診してください(予約不要)

※クリニック等の紹介状もしくは健診結果報告(医師所見でSASを疑う記載があるもの)がありますと、初診時選定療養費(7,700円)が無料となります。

お問合せ:熊本労災病院 耳鼻咽喉科 0965-33-4151(代表)

(病院代表より耳鼻咽喉科をお呼び出し下さい)

厚生労働省は、毎年3月を「自殺対策強化月間」として、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。このたび、関係府省庁、自治体、関係団体における、令和6年度の同月間における取り組みをまとめられ公表されました。

昨年の自殺者数は、暫定値ではありますが、総数が20,268人(熊本県:263人)と令和5年の確定値と比べ1,569人減少し、このまま人数が確定した場合、統計開始(1978(昭和53)年)以降2番目に少ない数値となります。一方、小中高生の自殺者数は527人と令和5年の確定値と比べ14人増加となり、このまま人数が確定した場合、統計のある1980(昭和55)年以降、最多の数値となり深刻な状況となっています。